Leipzig (1730-1732)

– Jean-Matthias !

– Sébastien !

– Mais… quand êtes-vous arrivé ?

– Ce matin même. Dès que j’ai su que j’avais été élu à l’unanimité Recteur de cette bonne école de Thomas, je suis venu le plus vite possible !

– Mais alors vous serez mon supérieur !

– Mais oui, cher ami, amusant non ?

– Jean-Matthias ! quel bonheur de vous voir ici. Savez-vous que vous n’avez pas changé ? Comment dire ? Toujours ce même regard accueillant mais attentif, toujours cette même expression douce mais ferme ! Comme je l’ai envié, votre calme et comme je l’envie toujours ! Nous nous sommes connus… attendez… il y a…exactement 15 ans ! Je le sais parce que mon fils Bernard est né en mai 1715 et nous sommes en juin 1730 ! 15 ans…déjà ! Ah Weimar ! Je m’en souviens comme si c’était hier. À propos y suis-je toujours… proscrit ?

– C’est à dire que… le duc Guillaume Ernest qui vous avait…

– Mis en prison, disons-le franchement !

– Oui, eh bien il est mort récemment. C’est son neveu Ernest Auguste qui règne maintenant. Vous l’avez bien connu : toujours ténébreux, imprévisible.

– Oui, je me souviens de lui, il me faisait parfois ses confidences mais c’est à son frère, ce cher Petit Prince Jean-Ernest, qui est mort si jeune et qui était si doué pour la musique, que je pense plus souvent et avec beaucoup d’émotion.

– Oui, c’était un être merveilleux… et si différent de son frère aîné !

– Et la chère Eléonore, la première femme du duc, est morte elle aussi.

– Oui, j’ai appris cette triste nouvelle lors d’un de mes voyages à Cöthen.

– Cöthen, c’est bien là que vous êtes allé après avoir quitté Weimar ?… vous y retournez souvent ?

– Oui, au moins une fois par an pour l’anniversaire de mon cher Prince Léopold

– Mais quel rapport avec la Princesse Eléonore ?

– Mais rappelez-vous… Eléonore était la sœur de Léopold, tout simplement !

– Ah oui, bien sûr !… Eh bien le duc Ernest Auguste, celui qui règne maintenant, s’est remarié après la mort d’Eléonore et il a eu de son second mariage un jeune fils charmant : enfin un prince héritier aimable dans la famille !

– Et le duc a t’il toujours ce même caractère ombrageux ?

– Hélas oui !

– Je suppose alors qu’il a du être pour vous un maître difficile et que vous avez été content de venir ici…

– Oh pire que cela, cher ami : dès le début de son règne, le duc a décidé de renvoyer tous les serviteurs… dont moi. Alors adieu la belle bibliothèque, adieu mes fonctions de co-recteur, adieu la belle collection de monnaies.

– Mais vous êtes arrivé ici avec quantité de livres !

– Oui, j’ai constitué, grâce à Dieu, une assez belle collection personnelle… Donc, après Weimar, je suis allé à Ansbach, où j’avais été élève pendant mon enfance. C’est là que j’ai entendu parler du poste de Recteur ici à l’école de Saint Thomas, en particulier grâce à un ami très cher…

Jean-Matthias Gesner me regarda en souriant.

– Sébastien ! comme ça me fait plaisir de vous revoir ! Racontez-moi comment les choses se passent ici.

– Mal ! Très mal. C’est bien simple, il faut tout changer. J’ai envie de tout quitter.

– Comme vous y allez ! Au moment où j’arrive ! Laissez-moi un peu de temps…

– Avez-vous lu le règlement, avez-vous lu ce que je dois faire ?

– Oui, évidemment, être de garde toutes les 3 semaines, donner des cours de latin ou apprendre le solfège à des gamins qui débutent…

– Ils me font ça à moi qui viens d’être nommé Maître de Chapelle du Prince Christian de Weissenfels ! Moi, dont on dit un peu partout que je suis un des grands musiciens allemands ! Moi dont les talents d’organiste et de compositeur sont… À propos, je vais faire imprimer de nouvelles partitas pour le clavecin…

– Ah…

– Comment, vous ne savez donc pas que je fais imprimer mes œuvres ?

– Ah mais si… bien sûr, où avais-je la tête, mais on en parle partout… Sébastien, je comprends votre désarroi. Je vous promets que nous allons changer cette école. Je suis ici pour cela. Mais je ne pourrai pas le faire en un jour. Il faut procéder par ordre. D’abord je vais demander aux autorités de faire des travaux pour la rendre plus vivable et plus propice à l’enseignement.

– Et moi, je me charge de faire comprendre à ces messieurs que leur collège est en complète décadence.

– Ami, je vous en prie. N’y allez pas trop fort. Ne me rendez pas la tâche plus difficile qu’elle n’est. Je comprends votre mauvaise humeur.

– Vous, vous arrivez, vous y croyez encore… Allons, venez avec moi, vous pourrez vous rendre compte. Nous préparons pour le 26 Juin de cette année 1730

la célébration du 200ème anniversaire de la présentation par Luther des grands principes de sa doctrine.

– Ce que les historiens appellent la Confession d’Augsbourg ?

– Oui, allons venez, venez, vous allez les voir, mes petits prodiges…

Tout en marchant, nous nous dirigions vers le lieu de répétition.

Dans l’atmosphère de relâchement général et d’absence de discipline qui régnait à l’école, j’étais un des seuls à avoir encore un peu d’autorité sur les élèves, du moins pendant les répétitions.

Comme souvent en cette saison, une bonne partie des choristes pas moins de 12 sur 40 était absente pour « cause de maladie ». Une flûte, un violon, et un hautbois étaient absents si bien que je dus envoyer chercher d’urgence des étudiants de bonne volonté pour remplacer tout ce monde. La musique que j’avais composée était, comme beaucoup de celles que je fis à cette époque, une œuvre très spectaculaire, avec des trompettes, des timbales et beaucoup de choristes. Pour une fois, j’avais pris à l’orgue la place de mon fils Guillaume.

Jean-Matthias écouta la répétition et ne fit aucun commentaire sur mon œuvre. Je rompis son silence.

– Vous voyez, mon cher, ces messieurs du Conseil veulent du bruit : avouez qu’ils en ont pour leur argent, les bougres !

– Allons, ami, calmez vous… Voudriez-vous me faire vraiment très plaisir ? J’aimerais tant vous entendre à l’orgue, comme autrefois à Weimar.

– Maintenant ?

– Pourquoi pas, mais oui, maintenant. Venez jouer quelques pièces d’orgue pour moi, cela vous détendra.

Nous marchions côte à côte en direction de l’église Saint Paul, celle de l'université. Chacun était absorbé dans ses propres pensées. Je rencontrai au passage trois étudiants et leur demandai s’ils voulaient venir m’aider pour actionner les soufflets de l’orgue. Ils acceptèrent avec enthousiasme. Je ne sais pas pourquoi, mais ils acceptaient toujours avec enthousiasme. Je jouai pendant près d’une heure.

Comme nous revenions vers l’Ecole Saint Thomas, Gesner me dit :

– …Mais comment faites-vous ?

– Que voulez-vous dire ?

– Pour que tous ces sons, sortis de vos deux mains, de tous vos doigts et de vos pieds, soient si harmonieux ?

– C’est mon métier.

– Et tout à l’heure, pour diriger quarante musiciens qui comprennent chacun de vos signes, du menton, du doigt pointé, du pied, alors que vous jouez en même temps la partie la plus difficile ?

– C’est mon métier.

– Pour percevoir au moment le plus bruyant celui des 40 qui a fait une erreur ?

– C’est mon métier.

– Pour leur redonner courage quand ils commencent à douter.

– C’est mon métier.

– Pour faire chanter toutes les voix à la fois ?

– C’est mon métier.

– Pour ressentir ainsi la musique avec tout votre corps ?

– C’est le talent que Dieu m’a donné.

– Mon cher Bach, un jour je ferai un poème en latin sur ce que je viens de voir et d’entendre. C’était prodigieux.

– Eh bien ! transmettez donc votre enthousiasme au Conseil. Moi, c’est fini, fini, vous m’entendez ? Fini !

Jouer de l’orgue, au lieu de me calmer, comme l’avait cru mon ami, me mit dans un état de tension extrême.

– Mais, ma parole, Sébastien, vous êtes en colère.

– Eh bien oui, et si vous voulez le savoir, je suis en colère en permanence depuis des mois. J’en ai assez, vous comprenez, assez. Je vis dans de continuelles contrariétés, des jalousies, des persécutions. Ces messieurs du Conseil, les autorités ont des comportements bizarres. Ils se fichent de la musique !

– Oh… Sébastien !

– Si vous saviez combien c’est vrai ! C’est tellement vrai qu’avec l’aide du Très Haut, je vais être obligé d’aller chercher fortune ailleurs.

– Sébastien !

– Oui, j’éclate ici. À vous je peux me confier, Jean-Matthias.

Les tracasseries, j’en ai assez.

Cette ville, j’en ai assez.

Les élèves incapables, j’en ai assez.

– Sébastien !

– Ces fêtes pour lesquelles je compose des musiques qui ne sont pour moi que des occasions de gagner de l’argent, j’en ai assez.

– Sébastien !

– Ah ! Si le Seigneur pouvait me délivrer des chaînes qui attachent mon corps à ce monde, je m’en irais d’ici, et au monde je dirais : j’en ai assez.

– Sébastien, comme c’est étrange, on dirait une prière.

– Oui, c’est le texte d’une musique d’église que j’aime tellement que je la fais souvent chanter, par une voix d’homme ou par un enfant, selon les cas. Ma femme aussi la chante et l’aime beaucoup, elle l’a même recopiée dans notre cahier…

Je restai un moment silencieux. Jean-Matthias respecta mon silence. Puis je revins brutalement sur terre.

– …Et pour ne rien arranger, tout est hors de prix ici. Je suis sûr qu’en mon pays de Thuringe, je vivrais mieux pour trois fois moins.

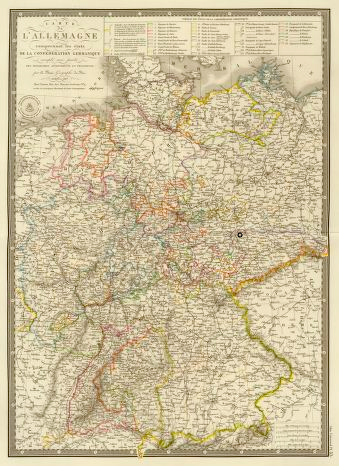

– Ah… votre chère Thuringe ! Écoutez, ami, réfléchissez, je suis là, nous allons pouvoir faire de grandes choses ensemble ! À propos de Thuringe, comment va votre ami Erdmann, que j’avais rencontré à Weimar ? Je me souviens encore du récit que vous faisiez tous deux de votre voyage à pied à travers l’Allemagne et de la façon dont vous mimiez votre discussion :

– « Tu entends le coucou ?

– Oui, j’entends même deux coucous : un mâle et une femelle. Le rythme et la mélodie sont différents ! Écoute, Erdmann, j’ai une idée !

– Et c’est quoi ton idée ?

– Pendant que tu chanteras le chant du mâle, moi je chanterai celui de la femelle. Puis on fera un canon à deux voix.

– Ah ! Toi, Bach ! tu ne changeras jamais. Enfin, je veux bien, on essaie… »

J’interrompis Jean-Matthias et me mis à rire :

– Vous avez une mémoire étonnante.

– C’est mon métier

– Et tout compte fait, c’est le mien aussi… Par contre vous, vous avez le don de détendre les gens et de les rendre de bonne humeur. Je me sens beaucoup mieux à présent.

– C’est un des talents que Dieu m’a donnés.

– Nous voici arrivés, au revoir, Jean-Matthias

– À bientôt, Sébastien

Je pris rapidement congé de Jean-Matthias car ce nom d’Erdmann avait ravivé en moi des souvenirs si anciens mais si vivaces ! J’avais besoin d’être seul et de me plonger dans mon passé… Pourquoi ne pas partir, pourquoi ne pas m’adresser à Erdmann ? J’y pensai et puis j’oubliai. J’avais 45 ans, le début de la vieillesse… Qu’avais-je fait de ma pauvre vie terrestre ? Une jeunesse triste, sans parents, des emplois dans des villes ou chez des princes indifférents ou méprisants. Seule période de vrai bonheur : Cöthen, avec le Prince Léopold. Avec lui avait disparu le seul ami que j’eus jamais parmi les grands de ce monde. À la Cour de Dresde, il n’y avait pas de place pour l’amitié. Tout était intrigue…

Et maintenant Leipzig, où je vivais sous la tutelle du conseil de la ville et la surveillance des autorités religieuses. Parmi tous ces personnages, j’en connaissais certains qui prenaient plaisir à la musique et étaient parfois des amateurs compétents. Mais il y avait les autres… tous les autres.

Heureusement, j’avais reçu de Dieu le don d’exprimer par la musique ce que m’inspirait sa Parole. J’en découvrais chaque jour l’infinie clarté dans la Bible et dans les Livres Saints.

Heureusement, il y avait ma famille, mes élèves, mes amis.

Je n’étais plus à l’âge des grands découragements d’autrefois, j’éprouvais plutôt de la colère froide et de l’exaspération triste devant les petitesses de ce monde. J’étais loin d’avoir trouvé la sagesse. Alors, comme toujours, mon esprit se mit à réagir. De tristes, mes pensées se transformèrent en une farouche volonté d’agir. J’allais relever les défis de ce monde.

Dès lors je me mis à me préoccuper d’améliorer ma condition non plus uniquement par mon travail, mais en accroissant mon influence et celle de ma famille. Je cherchai à tisser une toile de relations et d’activités qui me permettent d’avoir un certain pouvoir devant les autorités et surtout de meilleurs revenus.

Je décidai d’écrire moins régulièrement des musiques d’église : les cycles annuels que j’avais composés me permettaient désormais de faire face à mes obligations pour les offices de chaque dimanche et des grandes fêtes de l’année. D’ailleurs l’état d’esprit des élèves de l’école de Saint Thomas était si mauvais que j’avais de plus en plus de mal à obtenir d’eux qu’ils chantent correctement.

Je cherchais à placer mes meilleurs élèves aux postes importants. Cela me paraissait indispensable non seulement pour moi mais aussi pour que la musique garde sa place. Le meilleur moyen étaient que les meilleurs soient aux meilleurs postes.

Pour l’orgue de la Nouvelle Église, je fis désigner mon cher élève Gerlach.

À l’orgue de l’église de Saint Nicolas je fis nommer Johann Schneider. Cela donna d’ailleurs lieu à un petit incident : il y avait plusieurs candidats à ce poste et en particulier un de mes élèves qui s’appelait Scheibe. Il était fils d’un de mes amis qui construisait des orgues à Leipzig. Je jugeai qu’il n’était pas assez mûr pour ce poste. Il vint me voir furieux et me dit :

– Maître, pourquoi ne pas m’avoir choisi ?

– Nous avons jugé que…

– Oui, c’est toujours la même chose, Schneider est votre favori : forcément, il vient de Weimar tandis que moi je suis né à Leipzig alors…

– Mais voyons, Scheibe…

– Un jour, vous entendrez parler de moi…

Cette effronterie ne m’empêcha pas de lui donner un certificat élogieux deux ans après, mais effectivement j’entendis parler de lui bien plus tard…

Görner, qui jusque là tenait l’orgue de l’église Saint Nicolas, fut nommé comme organiste pour l’orgue de l’église Saint Thomas. Görner était vraiment un cas. Il était un musicien consciencieux mais sans talent. Il avait toujours vécu à Leipzig et fait ses études à l’école Saint Thomas. Il connaissait tout le monde et n’ignorait rien des combines, des manœuvres et des manigances de cette ville. Il vivait mal de son salaire et donnait des cours de clavecin, en particulier aux filles de mon ami Bose.

Je l’aimais bien, Görner, mais nous nous moquions souvent de lui car il cherchait toujours à rivaliser avec moi. Mes fils pouffaient de rire quand nous l’entendions, sur l’orgue de l’église de Saint Thomas, tenter d’improviser une fugue. Je crois qu’il jalousait un peu mes talents et ma fonction. Il avait beau manœuvrer, il devait bien admettre qu’un poste de directeur de la musique n’était pas à sa portée.

Mais il était obstiné. Par exemple, juste avant mon arrivée à Leipzig, il avait fondé un ensemble musical, pour tenter de concurrencer l’ensemble musical principal, créé par Kuhnau et rendu célèbre par Telemann.

Autre exemple : comme il savait bien que l’Université voulait avoir sa propre musique, il avait proposé ses services, tout d’abord gratuitement, pour être directeur de la musique à l’Université.

Mais là il empiétait sur mes compétences. J’ai déjà raconté comment je m’étais battu.

Et puis il y avait l’épisode ridicule et un peu affligeant de la musique à la mémoire de notre Princesse défunte : vous vous souvenez qu’un jeune noble étudiant, Jean-Charles de Kirchbach m’avait demandé de la composer. Eh bien l’incorrigible Görner s'était cru obligé de protester, par l’intermédiaire de certains notables, en prétendant que c'était à lui, en tant que directeur de la musique à l’Université, de composer cette musique. Il voulut même me faire signer un papier m’obligeant à renoncer à toute collaboration avec l'Université. Il réussit quand même à extorquer de l’argent à Kirchbach qui le paya pour avoir la paix. En somme, on peut dire que Görner était l’homme des autorités de l’Université, alors que moi, je crois que j’étais le musicien que les étudiants appréciaient.

Mais je reconnais volontiers que tout, dans son attitude et dans sa façon de collaborer en tant qu’organiste de l’église de Saint Thomas, montrait l’estime qu’il avait pour mes talents et qu’au fond il y avait entre nous une sorte de complicité.

Je décidai également à cette époque de prendre en mains le Collegium Musicum, à la suite du départ de son directeur, mon ami Schott. Notre Dieu bien aimé avait pris soin de l’honorable H. Schott, en lui accordant le poste de Cantor à Gotha. Le Collegium Musicum était l’ensemble musical le plus important de la ville. Il était composé de musiciens et d’étudiants qui jouaient dans les cafés et autres lieux publics. Mais j’aurai l’occasion d’y revenir.

Enfin, comme je l’ai dit, intervint la nomination de mon ami Jean-Matthias Gesner qui constitua un maillon essentiel dans mes relations. Les chamailleries étaient telles parmi les prétendants de Leipzig que les autorités avaient préféré choisir quelqu’un venant d’une autre ville et connu pour ses qualités de pédagogue. Ainsi que je l’ai raconté, Jean-Matthias Gesner vint nous rendre visite en juin 1730 dès qu’il sut qu’il était choisi, puis il repartit jusqu’en septembre pour régler ses affaires.

Pendant son absence, comme par hasard, le Conseil se réunit le 3 Août hors de ma présence et il y fut paraît-il question de moi. Ces messieurs m’envoyèrent une volée de critiques dont les plus aimables étaient : « le cantor ne fait rien, le cantor est incorrigible » …Le tout assorti de leur conclusion : « il faut diminuer sa rémunération ». Alors tout était dit. Cela autrefois m’aurait complètement abattu : maintenant c’était la colère contenue qui remplaçait cet abattement. Et je voulais leur tenir tête.

Alors je pris la peine de prendre ma plume, non pas pour tracer des notes de musique, mais pour écrire un mémorandum, un rapport destiné au conseil. Ce rapport décrivait quel était selon moi l’état pitoyable de la musique à Leipzig et suggérait quelques solutions. En écrivant cette requête, je pensais qu’elle pourrait aussi aider Jean-Matthias. Le document fut remis au bourgmestre le 23 Août. Le surlendemain, j’étais convoqué par le Conseiller Born, le bourgmestre élu.

Le conseiller diocésain Born, membre du conseil de la Ville et futur bourgmestre me reçut seul à seul :

– Monsieur le Cantor Bach, nous nous connaissons depuis longtemps déjà, puisque j’ai l’honneur de faire partie du conseil de la Ville depuis que vous êtes ici et que j’ai approuvé votre nomination… Lundi, comme vous le savez, je vais être élu pour la première fois maire de cette auguste ville…

Il s’arrêta, attendant que je le félicite.

Je connaissais bien Jacob Born, il n’avait pas l’air méprisant de certains de ses collègues. Il paraissait tout d’abord plutôt agréable et conciliant. Mais il était peut-être pire que les autres car il ne comprenait pas qu’on puisse avoir une opinion différente de la sienne. Il aimait aussi qu’on sache le flatter.

Le silence se prolongea. Il toussota.

– Bien… Vous savez que le conseil a la charge de l’éducation des jeunes enfants et tout spécialement des plus pauvres de cette ville dans les écoles Saint Thomas et Saint Nicolas. C’est pour nous une lourde responsabilité : il est indispensable que notre personnel soit dévoué et compétent et qu’il travaille avec constance et persévérance… À la place éminente qui est la vôtre, monsieur Bach, vous vous devez de faire votre travail et d’améliorer la situation…

– Mais, dis-je, très calme, je fais mon travail.

– Ce n’est pas l’avis du conseil. Laissez-moi continuer. Le nouveau Recteur Jean-Matthias Gesner est de vos amis, je crois. Vous êtes donc bien placé pour savoir que des projets et plans sont étudiés actuellement… Mais là n’est pas notre sujet…

Je bondis, ne contrôlant plus ma colère :

– Comment, ce n’est pas notre sujet ! Mais si, c’est là, notre sujet. Avez-vous seulement lu mon rapport ?

– Oh ! je n’ai pas eu besoin de poursuivre ma lecture bien longtemps. J’ai vu dans le titre le mot « décadence ». Cela est bien dans votre style…

– Comment, moi, un décadent…

– Allons monsieur Bach, pas vous, mais le titre de votre requête, je lis : "Bref, mais au plus haut point nécessaire, projet d’une musique d’église bien ordonnée, avec quelques modestes considérations sur sa décadence".

Monsieur le Cantor, je ne puis tolérer que vous parliez de décadence de la musique dans l’École où vous travaillez et où parmi vos responsabilités figure précisément celle de la musique…

– Si vous ne l’avez pas lu ce rapport, pourquoi m’avoir convoqué…

– Mais le titre, monsieur Bach, le titre à lui seul est une provocation…

– Monsieur le Conseiller, je vais vous expliquer…

– C’est moi qui vais vous expliquer…

– Ce qu’est la musique ? Que connaissez-vous de la musique ? Savez-vous seulement combien il y a de catégories de chanteurs ?

– Euh… trois je suppose, une par classe…

– Soprano, alto, ténor et basse, ça ne vous dit rien ?

– Vous savez, j’ai peut-être appris cela autrefois mais je ne suis pas un spécialiste de la musique et ce n’est pas mon métier. Toutefois je considère que la musique est indispensable à…

– Oui, bien sûr, bien sûr.

Je sentais monter en moi une sourde exaspération.

– Et les catégories d’instruments… hein, les catégories d’instruments ?

– Est-ce moi qui passe un examen ou vous qui…

– Taisez-vous… je vais vous la dire moi, la vérité: vous n’aimez pas la musique, vous ne connaissez rien à l’art des sons et… et… vous prétendez me gouverner ? La musique c’est la plus belle façon de s’adresser à Dieu. C’est Luther lui-même qui a dit cela. Et c’est précisément dans cet art que beaucoup disent que j’excelle, monsieur le conseiller diocésain. Et vous voudriez que je fasse la discipline avec vos règlements pointilleux, alors que partout je suis reconnu comme un maître…

Vous voudriez que j’enseigne le latin, alors que j’ai inventé pour la musique et pour la gloire de Dieu des langages nouveaux, de nouvelles façons de jouer, de nouvelles tonalités, de nouveaux univers.

Vous voudriez que j’anonne les bases de la musique aux jeunes débutants, alors que l’enseignement que je donne à mes élèves les plus doués est recherché dans l’Europe entière ?

Mais tout cela vous est bien égal… alors voilà, vous voulez bien avoir de la musique d’église, mais à la seule condition qu’elle ne soit ni trop nouvelle ni trop chère. Vous voulez avoir de braves petits pensionnaires qui fassent plus tard des serviteurs dociles.

Vous ne comprenez donc pas que la musique est la plus belle façon de rendre Gloire à Dieu et qu’elle évolue sans cesse ? Non, vous, monsieur le conseiller, vous et vos semblables, vous considérerez toujours la musique comme une charge inutile et malheureusement nécessaire, comme un métier de saltimbanque…

– Monsieur B…

– Vous et beaucoup parmi les autorités de la ville, vous ne voyez dans la musique que l’instrument de votre pouvoir. Vous voulez que chacun reste à sa place à l’école et surtout ne pas trop dépenser…

– Monsieur le Cantor, je vous demande de…

– Mais regardez donc l’état de l’École, regardez les élèves. Tout y est humide et froid et ces enfants tombent sans arrêt malades. Et les musiciens qui ne sont plus payés… moi-même, chaque fois que vous avez l’occasion de rogner sur mes revenus, vous le faites. Regardez vos musiciens de la ville, par exemple Görner, mon organiste à Saint Thomas, et tous les autres : ils ont à peine de quoi vivre. Ils joueraient de n’importe quel instrument même s’ils ne savent pas bien en jouer, pour gagner quelques piécettes. Alors ils se jalousent, ils se méfient, ils font des bassesses, parce que vous les payez si mal. Autre chose : du temps de Kuhnau, au moins, on payait des étudiants pour qu’ils viennent aider et faire de la belle musique. À présent ils attendent toujours, ne serait-ce qu’un geste, une rémunération même modeste, mais rien ne vient… Jamais. Et vous voudriez, dans ces conditions que j’améliore la situation…

– Cessez donc, monsieur Bach, ce n’est pas notre vrai suj…

Je me mis debout et m’approchai de lui…

– Comment, encore ? Laissez-moi parler. Je vais vous le dire, moi, monsieur, quel est notre vrai sujet. La situation de la musique ici est indigne de votre ville. Alors que partout le statut des musiciens s’améliore… Regardez à Dresde, Sa Majesté a réuni…

– Quoi, Dresde… Comment, Sa Majesté, attention à ce que vous allez dire, Monsieur Bach !

– Vous savez ce qui se passe à Dresde ?

– Je crois être assez bien renseigné…

– Je vais vous le dire, moi, monsieur le Conseiller. Car, malgré vos reproches, je vais parfois à Dresde, moi, monsieur le Conseiller. J’ai mes entrées à Dresde, auprès des plus hautes autorités, et, comme vous le savez sûrement je peux…

– Monsieur Bach, ne croyez pas que je veuille vous…

– Eh bien, à Dresde, monsieur, chaque musicien de sa Majesté joue de son propre instrument et est payé trois, quatre, que dis-je, souvent dix fois plus qu’ici. Ici on leur fait jouer de tous les instruments, alors ils sont médiocres.

– Mais ici nos musiciens sont allemands et c’est l’habitude de…

– Alors parce qu’ils sont allemands, vous voudriez qu’ils aient la science infuse, qu’ils sachent lire une page de musique sans même avoir appris mieux que des musiciens d’Italie, de France ou de Pologne ?

– Ces gens-là font du théâtre, monsieur Bach, pas de la musique d’église.

– Mais nous prenons un retard incroyable pour toutes les musiques. L’état de la musique est totalement différent de l’ancien, notre art s’est beaucoup élevé, le goût s’est modifié de façon admirable, si bien que l’ancienne façon de faire de la musique ne veut plus sonner à nos oreilles, nous avons besoin de gens bien formés aux nouveaux genres musicaux, de façon à pouvoir donner toute satisfaction au musicien et à son œuvre !

– Alors, ainsi, vous pensez que si vous n’avez pas satisfaction comme musicien, cela veut dire que notre ville n’est pas à la hauteur des autres ! C’est un peu prétentieux, tout de même !

– Mais… que voulez-vous à la fin, que voulez-vous : que cette ville soit la risée du monde, qu’il n’y ait plus à Leipzig que de la musique inaudible ? Vous voulez que… que je m’en aille, que je n’aie plus de ressources… Allez-y, dites-le franchement !

– Calmez-vous, monsieur Bach, et asseyez-vous.

Il se renfonça un peu dans son fauteuil, joignit les mains sous son menton, et dit :

– Monsieur Bach, nous ne voulons pas votre départ, vous êtes ici un homme respecté et connu pour vos compétences. Et malgré…

– Malgré quoi ? Il paraît qu’on me reproche de ne rien faire, c’est cela ?

– Certains conseillers, en effet…

– Ah parce que je ne fais rien ? Monsieur Born, depuis que je suis ici j’ai composé pas moins de 200 musiques d’église, des motets, des Passions, des musiques pour le conseil, pour les anniversaire des princes et des grands de ce monde, j’ai fait travailler chaque semaine les élèves et les musiciens au cours de répétitions épuisantes car certains sont peu aptes, j’ai…

– Mais ce n’est pas cela que les conseillers veulent dire. Nous voulons simplement que vous fassiez ce qui vous est demandé dans le règlement de l’école par ex…

– Mais qu’ai-je fait, grand Dieu, qu’ai-je fait de si mal ?

– Allez-vous me laisser parler ? Nous faisons tous preuve de beaucoup de patience à votre égard, monsieur le Cantor, car votre réputation nous permet une certaine indulgence.

– Mais je n’ai que faire de votre indulgence ! La vérité c’est plutôt que vous êtes obligé de me garder à cause de ma réputation. Mais qu’ai-je donc fait ? Allons, au fait, dites-le moi en face !

– Eh bien, je vais vous le dire et ne m’interrompez plus, maintenant. Je disais donc que nous voulons simplement que vous fassiez ce qui vous est demandé dans le règlement de l’école : par exemple, reconnaissez que la formation des jeunes en troisième et quatrième n’est pas bien assurée par vous. Vous auriez dû vous préoccuper davantage du mauvais travail de Monsieur Petzold le remplaçant que vous payez pour le latin,

– Il paraît que vous voulez mettre mon ami Kriegel à sa place ? Et sans salaire supplémentaire, je suppose ?

– Cela va de soi.

– Mais faites-le donc et qu’on ne me reproche plus indéfiniment les mêmes choses !

– Et les leçons de chant, monsieur Bach ?

– Mais, je supervise les préfets qui font du bon travail. Est-ce vraiment à moi de…

– Et ce chœur d’enfants que vous envoyez à la campagne sans autorisation…

– Est-ce un crime que ces petits quittent de temps en temps la ville ?

– …Et vos voyages ?

– À Dresde, c’est cela que vous voulez dire ?… Oui, je vois, vous n’aimez pas que j’aille à Dresde, dans l’entourage du Prince ?

– À Dresde ou ailleurs…

– Mais je suis ici depuis sept ans, je peux tout de même…

– Il faut agir selon les règles, monsieur Bach

– Mais comment voulez-vous que je les respecte, vos règles ! Savez-vous par exemple qu’il n’y qu’une salle pour deux classes ? Croyez-moi, je travaille beaucoup pour l’école, mais les cond…

– Ce n’est pas conforme à nos informations.

– Mais pourquoi toutes ces insinuations ? Parce que je compose, parce que j’enseigne à des élèves extérieurs, parce que je voyage parfois, parce que j’ai beaucoup d’amis, ici et ailleurs, par ce que j’ai une famille que beaucoup m’envient ? De qui viennent-elles, ces insinuations ? Mais de grâce, si vous voulez de la musique jouée comme le mérite votre ville, lisez donc mon rapport !

– Nous verrons avec le Recteur. Je vous demande seulement de travailler… pour l’École. Je suis donc obligé, au nom du Conseil, de nommer Monsieur Kriegel en remplacement de M. Petzhold et de vous blâmer pour votre conduite. Les conséquences sur votre rémunération…

Un silence suivit. Lentement, je baissai la tête et la relevai en le regardant droit dans les yeux :

– Ah, c’est donc pour cela que vous m’avez fait venir ! c’est pour m’annoncer que vous allez diminuer mon salaire ! Pourquoi ne l’avoir pas dit plus tôt ?… Mais c’est insupportable, tout cela, c’est insupportable… Ainsi vous voulez me supprimer une partie de mon salaire pour des vétilles. Mais vous ne pensez donc qu’à ça ?

Je restai un moment sans parler, la tête dans les mains. Quand je levai à nouveau les yeux vers lui, Born me regardait avec distance. Je dis avec mon calme retrouvé :

– Je vous le répète, monsieur le conseiller, la musique religieuse doit être réglée encore mieux que les autres musiques, car c’est cette musique qui rend gloire à Dieu. Et je n’en ai plus les moyens, à cause du Conseil, à cause de vous.

Puis, parlant à la fois comme à moi-même et au conseiller, je dis :

– Il faut donc que je songe à quitter Leipzig…

Et trouver un endroit où d’être musicien on ait la liberté,

J’irai jouer avec mes amis étudiants,

Et tous ceux-là pour qui la musique est ferveur.

– Dans les cafés, par exemple avec votre Collegium Musicum ? dit Born avec un sourire narquois.

– Vous savez, Monsieur Born, au café comme vous dites, on trouve des gens de qualité, des étrangers qui apportent un souffle nouveau. Des gens que bien sûr, vous ne daignez pas fréquenter. Et puis, si vous me supprimez mon salaire, il faut bien que je gagne ma vie autrement : j’ai une famille, des enfants.

– Allons monsieur Bach, vous avez largement de quoi vivre. Votre salaire fixe représente peu de choses par rapport à ce que vous gagnez et…

– Vous voyez, vous cherchez sans cesse à m’abaisser, à me vexer.

– Nous constatons simplement que vous mettez du désordre dans le cantorat et voulons que vous remplissiez votre rôle de Cantor et de maître de vos élèves.

– Et moi, je veux composer de la belle musique avec de bons musiciens. Ma musique mérite les meilleurs et vous voulez m’imposer des médiocres, vous voulez m’imposer d’enseigner le latin et je vous ai proposé un remplaçant, vous voulez m’imposer les leçons de chant aux petites classes et j’ai formé d’excellents préfets pour cela…

– Mais…

– Je ne peux pas rester ainsi, Monsieur Born. Je suis sans arrêt victime des ragots et des médisances qui m’agacent et m’insupportent. Ah ! si je partais, comme vous seriez contents… C’est donc cela que vous voulez… Que je parte pour nommer à ma place un animal servile comme vous les aimez et que vous payerez encore moins que moi ? Hein, c’est cela, c’est ce que vous voulez ? Vous n’êtes tous qu’une bande de…

– Allons monsieur. Gardez votre sang froid. Vous avez un tempérament d’artiste et vous vous emportez facilement… Je vous ai dit ce que j’avais à vous dire… À propos, j’attends votre grande musique pour le jour de ma nomination au poste de maire, lundi. Je compte sur vous.

J’allais partir mais je me retournai vers lui et lui dis :

– Le texte de cette musique porte sur la justice dans votre ville. Quel symbole !

Il fit semblant de ne pas comprendre.

– Ah oui… Excellente idée… Bravo, monsieur le Cantor et pensez à ce que je vous ai dit.

Je m’approchai de lui, je le fixai, jusqu’à ce que son regard vacille.

– Monsieur Born, nous ne nous comprendrons jamais. Entre vous et moi, il y a un fossé grand comme la terre, haut comme le ciel : ce fossé c’est la Musique… Vous pouvez compter sur moi pour lundi, je serai, comme je le suis toujours, fidèle à mes engagements.

Et comme je m’apprêtai à sortir sans lui en demander l’autorisation :

– Vous pouvez sortir, monsieur Bach, je considère cet entretien comme terminé.

J’appris qu’il avait rendu compte de cette conversation en ces termes :

« J’ai parlé au Cantor Bach, il montre de la mauvaise volonté à travailler »

Ainsi on diminuait mon salaire, et un mois plus tard, on me supprimait un supplément que j’aurais mérité pour frais engagés pendant l’intérim qui avait suivi la mort du vieux Recteur Ernesti.

Mais j’étais décidé à relever les défis. J’étais dans un état d’exaltation pleine d’espoir quand je pensais qu’avec l’arrivée de Jean-Matthias, les choses allaient changer à l’école : avoir un nouveau recteur plus jeune que moi et de plus un ami, quel changement pour moi !

Dès son installation, je fis connaissance avec sa charmante femme Elisabeth Charité, une thuringienne, née à Gehren, dans le même village que… la mère de mes fils aînés. Les Gesner avaient deux enfants qui devaient avoir une dizaine d’années : l’aîné, un garçon, s’appelait, Charles Philippe, les deux mêmes premiers prénoms qu’Emmanuel. Il était né cinq ans après « mon » Charles Philippe Emmanuel.

Leur second enfant était une fille : Christiane. Il y avait dans ce couple et dans cette famille une telle harmonie que j’en éprouvais une grande admiration. Gesner, malgré sa santé délicate, déployait une activité débordante. Toujours souriant et affable, il attirait la sympathie de tout le monde.

Un sentiment d’exaltation pleine d’espoir ne fut pas étranger à la composition de ma musique d’église pour voix de femme et trompette, que je considère comme une de mes œuvres les plus achevées dans ma nouvelle manière et qui commence par ces mots : "Exaltez Dieu dans tous pays". Elle peut être jouée n’importe quel dimanche de l’année, comme celles que composait le beau cousin Jean-Louis. Je la fis en pensant à Anne et à sa famille de joueurs de trompettes. J’y criai que Dieu devait être notre refuge et notre force dans nos peines d’ici-bas et qu’il doit être célébré partout. J’y retrouvai la même ardeur qu’à Cöthen quand je jouais cette musique pour deux violons dont le prince ne se lassait pas. Avec cette musique j’exprimai la Musique, j’étais ma Musique, tout le reste n’était que vanité.

Parfois pourtant je retombais dans un état de lassitude la plus désabusée : je me disais que tout cela arrivait trop tard et que même Gesner étant là, j’aurais toujours devant moi ces insupportables conseillers : Born, Lange, Steger, Stieglitz et tous les autres. Un jour que j’étais dans ce triste état d’esprit, je croisai Jean-Matthias dans un couloir de l’École : il revenait d’un entretien avec Born.

– Je peux vous parler quelques minutes, Sébastien ?

– Mais bien sûr, voyons. Que se passe t’il ? Vous avez l’air préoccupé !

– Vous savez que malgré mon optimisme naturel, j’ai quelques craintes: ces messieurs semblent admettre difficilement mes propositions. Et je ne sais pas ce que vous leur avez fait mais ils ne vous portent pas dans leur cœur. Vous devriez…

– Alors vous aussi vous vous mettez du côté de ces…

– Ah ça non, jamais : ils m’ont dit aimablement qu’ils espéraient que je ne leur attirerais pas autant d’ennuis que vous… Mais je pense qu’il faut un peu de temps avant que les esprits ne changent.

– Et vous savez ce que je pense, moi ? Que ce n’est pas possible.

– Allons, restez calme, mon ami. Essayez simplement d’être un peu plus diplomate…

Ce mot de diplomate éveilla à nouveau en moi le souvenir de Georges Erdmann. Je montais dans mon cabinet de travail après avoir quitté Jean-Matthias. Ses doutes avaient encore accru mon sentiment de lassitude désabusée. Je pris une feuille du plus beau papier que je pus trouver, avec en filigrane les armoiries de Saxe, et j’écrivis à mon ami Erdmann.

Erdmann était devenu diplomate et je reconnaissais bien dans sa carrière l’ami de ma jeunesse : Allemand de Thuringe, il avait réussi à devenir le représentant de la Russie auprès du Roi de Pologne à Dantzig. J’ai raconté qu’il était venu me voir à Weimar. Je m’imaginai, après sa réponse à l’une de mes lettres quatre ans auparavant, qu’il allait pouvoir me trouver un poste. J’avais entendu dire qu’un poste de Cantor allait être vacant à Dantzig. La ville libre de Dantzig avait la réputation d’être chère à notre Prince et Roi de Pologne Auguste le Fort, car elle avait choisi d’être polonaise. Je pensais que ce poste m’était peut-être envoyé par la Providence.

Je ne dis tout d’abord à personne que j’avais écrit cette lettre. Mais quelques jours plus tard, en fin d’après midi, c’était un jeudi, jour où je n’avais pas de cours à l’école, j’étais assis à ma table de travail, quand j’entendis quelqu’un monter. J’attendais Guillaume pour lui montrer la gigue qui terminait une partita pour clavecin que j’allais faire imprimer.

– Guillaume, c’est toi ?

– Eh non ! Ce n’est pas Guillaume, c’est moi, Jean-Matthias, puis-je entrer ?

– Mais bien sûr, cher ami, entrez donc ! Eh bien, justement, puisque nous sommes seuls, je voudrais vous dire que finalement, j’ai écrit à Erdmann pour lui demander un poste. Ne m’en veuillez pas, mon ami, mais ici, je suis à bout, ce n’est plus possible…

– Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez ce poste, je vous demanderai de réfléchir avant de le prendre.

– Pourquoi ?

– Parce que j’ai de bonnes nouvelles et puis surtout parce que Dantzig est loin de tout.

– Que m’importe si je peux y faire de la musique sans être continuellement agacé ?

– Il faut que vous songiez à l’avenir de vos enfants et…

– Mais j’ai proposé à Erdmann de venir avec toute ma famille, je lui écris qu’avec eux tous, je peux former un ensemble vocal et instrumental, d’autant plus que ma femme actuelle possède une voix de…

– Papa, je suis désolé mais j’ai entendu une partie de ce que tu disais. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as écris ?

C’était Guillaume qui, pour me faire une surprise, comme lorsqu’il était enfant, était monté sans bruit et avait surpris notre conversation.

– Mon fils, ces paroles ne t’étaient pas destinées… mais je n’ai rien à te cacher. En écrivant cette lettre, il fallait que je justifie…

– Que tu justifies quoi, père ?

– Mais notre compétence, mon fils…

– Écoute, papa, je ne suis plus un enfant, j’ai 20 ans et je te rappelle que depuis un an et demi, depuis le 5 mars 1729 exactement, c’est une date que je n’oublierai jamais, je suis étudiant à la faculté de droit, que j’apprends à l’Université la philosophie et les mathématiques…

– Cela n’empêche pas…

– Et que tu prends un engagement à ma place, en somme. Je t’adore papa, tu le sais bien, je t’admire comme nul autre. Mais il est temps que tu comprennes que…

– Tu ne m’aimes donc plus, mon fils…

– Papa je t’en prie. C’est grâce à toi que j’ai pu acquérir quelque talent au clavecin et à l’orgue. C’est grâce à toi que je suis devenu un bon violoniste car tu m’as envoyé il y a deux ans me perfectionner auprès de Graun à Merseburg. C’est grâce à toi que j’ai pu approcher à Halle le maître Georges Frédéric Haendel.

– Je t’avais demandé de me l’amener jusqu’ici et tu m’as dit qu’il n’avait pas voulu…

– Papa, je t’ai déjà expliqué qu’il était venu à Halle pour voir sa mère mourante et qu’il avait du retourner très vite à Londres.

– S’il avait vraiment voulu… je ne comprends pas, j’attendais tellement de notre rencontre…

– Ne pense plus à ça. Pense plutôt que c’est grâce à tout ce que tu as fait pour moi que je suis reconnu comme un bon musicien.

– Sans compter tes dons pour la composition, dis-je à ce fils tant aimé.

– C’est vrai que tu es bon, dit doucement Jean-Matthias Gesner, j’ai lu ton discours de sortie d’école. C’était excellent.

– Je vous remercie… Père, je voudrais te dire combien je te suis reconnaissant pour tout mais ce poste serait…

– Sébastien, Guillaume, le dîner est prêt…

C’était Anne qui nous appelait.

– Je vous quitte, dit Jean-Matthias

Le dîner du soir était un moment auquel je tenais beaucoup car il nous réunissait pour rendre grâce au Seigneur en partageant notre pain. Exceptionnellement, ce jour-là, nous ne logions pas d’élève chez nous et n’avions pas de visiteur. Notre maman, c’est comme cela que toute la famille maintenant appelait Anne, avait couché les deux petites. Si bien que nous n’étions que six autour de la table : Guillaume 20 ans, Emmanuel 17 ans, Bernard 16 ans, Catherine 23 ans et bien sûr notre maman. Comme chaque soir, nous entendions parfois le pauvre Henri qui couchait à côté et geignait dans son sommeil agité… Après la prière de Luther et le chant habituel, je pris la parole :

– Mes enfants, votre frère Guillaume a appris sans le vouloir que j’avais écrit une lettre à mon ami Erdmann. Maintenant qu’il le sait, il n’y aucune raison que je ne vous dise pas pourquoi j’ai écrit cette lettre. Vous savez qu’ici, je ne m’entends pas toujours bien avec les autorités.

– Il suffit de voir ta tête quand tu reviens de la mairie.

– Bernard ! dit notre maman, veux-tu parler correct…

– Vous savez que mon ami Erdmann, dont je vous ai souvent parlé, est en poste à Dantzig. Il y a peut-être un poste pour moi là-bas. Alors voilà : je lui ai écrit. C’est tout ce que je voulais vous dire.

Notre maman, Anne, paraissait contrariée :

– Mais pourquoi ne pas m’en avoir parlé…

– Je voulais attendre que les choses soient plus avancées. Je me suis dit qu’en allant là-bas tous ensemble, nous pourrions former un petit orchestre et rester en famille…

– Mais les études de Guillaume, dit Anne.

– Ah tu vois, père, notre maman réagit comme moi.

– Écoute, papa, dit Emmanuel, nous n’allons pas partir comme ça, je vais entrer à l’Université… Je ne voudrais pas vivre seul ici en compagnie de ce satané voyou, dit Emmanuel en donnant un coup de poing amical à son frère aîné.

– Chic alors, on va voyager, il y a des foires à Dantzig ? dit Bernard

Tout le monde se mit à rire. Notre maman dit :

– Sébastien, et Jean-Matthias, qu’en pense t’il ?

– Ah oui, tiens, où est-il ? Il a disparu ! Il m’a dit qu’il avait de bonnes nouvelles mais je ne sais même pas de quoi il s’agit.

– Eh bien moi je sais ! Elizabeth Charité, sa chère femme me l’a dit tout l’heure : je vais vous annoncer une grande nouvelle.

Tous les yeux s’étaient tournés vers notre maman.

– Eh bien, voilà, Jean-Matthias a obtenu l’autorisation pour les transformations de l’école. Il va y avoir d’énormes travaux. Dans quelques mois nous habiterons un vrai palais !

– Mais pendant les travaux ?

– Nous allons déménager !

J’étais sidéré d’apprendre toutes ces nouvelles. J’en oubliai Dantzig et ma tristesse et laissai paraître ma joie :

– Je vous propose de boire un bon verre de vin de Franconie pour fêter cela. Catherine, ma fille, tu devrais aller chercher Jean-Matthias et sa chère épouse. Nous allons boire tous ensemble. Au fait que penses-tu de tout cela, toi ma douce grande fille ?

– Je serais heureuse de rester ici. J’y ai tous mes amis.

– Les fils Bose, tu veux dire, dit Bernard…

Elle haussa les épaules et dit :

– Je vais chercher les Gesner et après le vin je vous servirai du café.

– Oh toi et ton café !

– Je viens avec toi, dit Bernard.

Jean-Matthias et sa femme arrivèrent. Je félicitai mon ami. La soirée fut fort agréable et bien arrosée.

– Je bois à la future école et à notre collaboration, dit Jean-Matthias.

– Je bois à la santé de la musique à Leipzig, dis-je.

– Moi, je ne bois pas mais je souhaite bonne vie à l’enfant que je porte, dit notre maman.

– Bravo, je ne savais pas ! Quelle bonne nouvelle ! dit Elizabeth Charité.

– Ce devrait être en mars, dit notre maman, l’air inquiet, car elle gardait le souvenir de la petite fille qu’elle venait de perdre, au début de l’année.

La soirée se termina bien sûr en musique : Anne chanta l’Alléluia de ma récente musique d’église. Bernard prit un hautbois à la place de la trompette, Guillaume et moi des violons et Emmanuel se mit au clavecin (il était gaucher et avait un peu de mal à jouer du violon).

À quelque temps de là, Jean-Matthias me fit demander de venir le voir. Ce n’était pas dans ses habitudes. La porte de son bureau était entrouverte. J’entendais une discussion animée.

– Mais non, Monsieur le recteur, si nous gardons cette cloison le cabinet de travail de Monsieur le Cantor restera sombre et d’ailleurs…

– Ah vous voilà cher ami, dit Jean Matthias. Je vous présente Monsieur Georges Werner qui a été désigné comme maçon pour agrandir l’école. C’est son premier travail en tant que maître maçon. Monsieur Werner, je vous présente…

– Oh monsieur le recteur, ce serait faire offense à monsieur le Cantor de me le présenter. Sauf votre respect, Monsieur le recteur, on voit que vous n’êtes pas dans cette ville depuis très longtemps. Tout le monde à Leipzig connaît la réputation de Monsieur le Cantor.

En l’écoutant, je me dis que l’homme était un malin.

– Voici le projet de Monsieur Werner. Je lui ai demandé que nous ayons enfin une salle par classe et…

– Puis-je voir les plans ?

– Voici : nous allons surélever le bâtiment de deux étages, enfin d’un étage et demi, et faire un toit beaucoup plus haut.

– Mais les murs supporteront-ils ce poids nouveau ?

– Je vois, monsieur le Cantor…

– Directeur de la musique si vous voulez bien…

– Je vois, Monsieur le Directe…

– Et puis non, appelez-moi donc Monsieur Bach, ce sera plus simple. Après tout nous sommes confrères : vous êtes Maître dans la construction, et moi Maître dans la musique.

– Je vois, Monsieur Bach, que vous êtes un connaisseur. Nous avons beaucoup hésité à tout détruire. Nous en avons beaucoup discuté avec les autorités. Mais les murs sont bons et peuvent largement supporter les nouvelles constructions.

Je ne pus m’empêcher de dire :

– Et ce sera moins cher pour la Ville.

– …et pour la population qui paye la moitié des frais.

– Ah bon ? Et comment feront ceux qui ne peuvent pas payer ?

– Ils viendront travailler sur place.

– Je vois, ces messieurs ont tout prévu !

– Sébastien !

Tout en regardant attentivement les plans, je dis :

– Mais je vous interrompais, vous parliez de l’endroit où je travaille.

– Oui, nous comptions abattre cette cloison pour que cela fasse moins sombre, vous comprenez, Monsieur Bach ?

– Mais chez moi, il n’y a rien de changé ?

– Vous allez avoir des chambres supplémentaires en étage.

– Quand je dis chez moi, c’est l’endroit où je travaille. Vous savez que la classe de 3° est de l’autre côté du mur. Et c’est insupportable d’entendre crier ces jeunes effrontés quand je travaille. (En réalité cette remarque était peu fondée car je travaillais surtout quand les élèves étaient couchés, mais je voulais éprouver notre malin maçon).

– Mais il nous faut loger toutes les classes… Et la bibliothèque, nous ne savons pas où mettre la Bibliothèque ?

– Nous avions pensé la laisser…

Je réfléchis un instant.

– C’est absurde. Voilà ce que vous allez faire… Vous gardez mon cabinet de travail comme il est. À côté vous mettez la bibliothèque, comme ceci : une porte pour aller chez moi, une porte pour aller dans les classes. Et donc, ici, entre les classes et moi, la bibliothèque. Vous avez exactement la place qu’il vous faut.

– Mais… bien sûr, c'est évident Monsieur Bach, dit le maçon.

Puis se tournant vers Jean-Matthias :

– Voilà la solution à notre problème, Monsieur Gesner.

– Bravo, Sébastien !

– Vous raisonnez comme un architecte, Monsieur Bach.

– Oui, c’est ce qu’on me dit parfois, et puis c’est un peu mon métier.

– Écoutez, Sébastien, il y a une autre question. Je voudrais votre avis. Je pense qu’il vaut mieux que nous en parlions d’abord ici, entre nous, plutôt qu’avec ces messieurs les notables.

Il s'agit des dortoirs. Nous avons maintenant la place d’aménager des chambres où pourraient coucher deux ou quatre élèves. Personnellement, je pense que ce serait mieux qu’un grand dortoir. Les élèves pourraient travailler et réviser par petits groupes.

Je lui souris d’un air moqueur :

– Bonne idée, monsieur le pédagogue ! Et le soir en hiver, vous voulez leur permettre de s’éclairer et de mettre l’incendie à toute l’école ? Et puis comment ferez-vous pour surveiller tout ce monde, les empêcher de jeter n’importe quoi par les fenêtres, de faire des dessins au fusain sur les murs, de briser les serrures, les fenêtres ou les clefs, de sortir à la sauvette, de se gaver des victuailles et des boissons qu’ils rapporteront en cachette après avoir chanté dans les cours.

– Cela me rappelle des souvenirs, dit Jean-Matthias…

– Oui moi aussi… mais de notre temps nous étions plus sérieux. Non, votre projet de petites chambres me paraît absurde : et puis il faudrait multiplier le nombre de surveillants. On voit bien, cher ami, que vous n’avez jamais eu à être inspecteur de semaine !

Jean-Matthias Gesner ouvrit la bouche pour parler, eut un sourire, et se ravisa. Puis il me regarda d’un œil candide et se mit à me parler en latin :

– O toi, Cher Bach, maître des muses et des lyres, je vais encore te dire ceci : suppose que dans les étages supérieurs de cette auguste école soient aménagés, pour la délectation et l’apprentissage des écoliers, de petites pièces avec des clavicordes sur lesquels les élèves pourraient parfaire leurs connaissances et charmer ainsi les amateurs de musique.

– En somme, en plus des grandes salles de répétition, ils pourraient disposer de petites pièces pour travailler ? Cher Jean-Matthias, je reconnais là en vous le vrai et grand pédagogue. Bravo, ami. C’est une idée merveilleuse.

Vraiment mon ami avait un don pour convaincre et trouver des solutions.

– Mais comment est-ce que je vais faire, moi, pour construire des cloisons qui isolent du bruit, là-haut, sous les toits ? s’écria Werner, notre Maître maçon.

– Mais c’est votre métier, mon ami…

Je revins chez moi. C’était l’heure où les cours étaient finis et où les enfants répétaient dans la pièce du bas. Emmanuel et Bernard, tous deux élèves à l’École, se précipitèrent sur moi :

– Papa, papa !

– Oui, mes enfants.

– Alors, il paraît que chaque élève va avoir sa chambre ?

Je pensai alors que, bien souvent, les nouvelles se déforment aussi vite qu’elles se répandent ! Tout cela m’avait mis de fort bonne humeur. Je restai là avec mes deux fils.

– Papa, Papa !

– Oui, mes fils !

– Tu as une minute ?

– Oui, mes fils.

Emmanuel prit la parole :

– Tu sais, ce qu’il fait pour les malades ?

– Qui, « il » ?

– Mais le recteur, bien sûr !

– Dis : monsieur le recteur ou monsieur Gesner, s’il te plaît

– Eh bien, il va voir lui-même chacun de ceux qui se disent malades, puis il… oh pardon… monsieur Gesner leur demande à chacun ce qu’il a, lui conseille de ne plus manger qu’un bouillon chaque jour jusqu’à nouvel ordre. Il met un surveillant près de chacun d’entre eux pour être sûr qu’ils ne prennent bien que ce bouillon. Au bout de trois ou quatre jours, la plupart sont guéris…

– Et les frais de médicaments baissent en flèche !

– Comment, mais tu sais tout ça, papa ?

– Bien sûr, nous en avons discuté. Je peux même te dire que notre Recteur est en train de faire un nouveau règlement dont un des titres sera : « Celui qui n’apprend pas avec bonne volonté et plaisir, celui-là n’apprend pas correctement. »

– Oh ! eh bien, il a encore du pain sur la planche, ton monsieur Gesner…

– Bernard, quand cesseras-tu d’être impertinent ! Il est vrai que cela change des méthodes d’avant : discipline pure et dure, sans explication ni murmure. Reconnaissez, que, moi aussi, quand je donne mes cours de musique, je vous enseigne notre art avec plus de douceur que certains confrères des autres matières.

– Oui, dit Emmanuel, mais seulement si on est bon et si on arrive à faire ce que tu veux nous faire faire.

– Mon fils quand on chante comme un fausset, ou quand on a les doigts qui se mélangent, mieux faire autre chose…

– Papa, dit Bernard, je voulais te dire : tu sais que j’ai été le meilleur au billard cette semaine ?

– Comment ? Tu joues au billard maintenant ?

– Mais tu sais bien, voyons, tu sais bien : depuis que le nouveau recto est là…

– Bernard !

– Oh pardon, je voulais dire Monsieur Gesner est là, on fait de la gymnastique, on joue à la balle et au billard !

– Ah oui c’est vrai il m’en avait parlé. Eh bien, bravo, mon fils, c’est bien d’avoir été le meilleur…

– Papa, est-ce que je peux aller chanter dans les cours des belles maisons avec les autres ?

– Pourquoi faire, Bernard ?

– J’aimerais avoir quelques piécettes pour acheter quelque chose.

– Eh bien, à une condition : on va voir si tu es aussi bon au billard qu’en latin. Tu vas me faire ta demande en latin : tu sais qu’on ne doit parler qu’en latin dans cette école !

– J’espère que monsieur Gesner va changer ça.

– Ça m’étonnerait, lui qui ne pense qu’au latin, aux grecs, aux romains…

– Bon eh bien d’accord… attention, écoute, papa : O Pater meus, tu volens…

Il continua en latin. J’oubliai de lui demander pourquoi il voulait de l’argent…

Grâce à la présence d'un véritable ami, Jean-Matthias Gesner, et d’amis que j'avais à Leipzig comme Georges Bose, mon voisin et joaillier, j’avais retrouvé une nouvelle joie de vivre et de composer…

Je ne me sentais plus obligé de composer des musiques d’église entièrement nouvelles, mais de les faire davantage selon ma fantaisie, en reprenant des œuvres anciennes, en mettant les airs dans un ordre différent, en modifiant certaines harmonies, en cherchant de mystérieux symboles qui attisaient tant mon esprit, mais aussi en changeant les voix et les instruments selon mon sentiment et… les interprètes que j’avais à ma disposition. Je trouvais toujours dans les textes sacrés des sujets de réflexion et de méditation : ils étaient le socle de ma foi et de tout mon être. J'en connaissais par cœur la plus grande partie et j'avais une grande admiration pour tous ceux qui, pasteurs et théologiens, savaient les commenter en parole avec un art dont j'étais bien incapable.

Le début de l’année 1731 fut marqué par une Passion selon Marc que je mis au point avec Picander, un peu sur le même modèle que ma Passion selon Matthieu. Je voulais faire une grande œuvre. Dans cette Passion je repris certains chœurs et airs que j’avais composé autrefois, en particulier à l’occasion de la mort de notre chère princesse et reine Ebherardine. Encore une fois, ce fut à Picander que je demandai d’élaborer avec moi un ensemble bien structuré. Picander était excellent non seulement pour m’aider dans cette tâche, mais aussi pour mettre de nouvelles paroles sur des airs déjà existants. Comme Pâques tombait très tôt cette année là, fin mars je crois, nous nous étions mis au travail dès le début de l’année.

Cette période pascale allait être l’occasion d’un autre événement : le lundi, lendemain de la fête de Pâques, pour la première fois, un de mes enfants, en l’occurrence Guillaume mon cher fils aîné, 20 ans, alla proposer ses services pour un poste d’organiste. C’était à Halberstadt, à l’église Saints Pierre et Paul. Bien que considéré comme le meilleur candidat, il fut refusé au profit d’un jeune de la région : il m’était arrivé exactement la même chose quand j’avais son âge. J’avais été un peu réticent à cette candidature car Halberstadt était fort loin de Leipzig : je souhaitais qu’il continue ses études à l’Université, puisque cela était, paraît-il, essentiel. D’un autre côté, et c’était une bonne chose, Guillaume marquait ainsi son indépendance et montrait qu’il pouvait vivre par ses propres moyens, comme il avait commencé à le faire en donnant des leçons de clavecin à certains de mes élèves.

Toute la vie de l’école fut bouleversée par les travaux de surélévation du bâtiment. Il ne nous était pas possible de loger sur place si bien que, pendant un an, notre famille, celle de Gesner ainsi que la plupart des enseignants et des élèves habitaient dans des maisons bourgeoises dont le loyer était payé par les autorités.

Gesner, malgré son état de santé souvent précaire, se faisait une obligation d’aller tous les jours à l’école en chaise à porteurs : j’étais en admiration, car il avait réussi à faire payer cette chaise par la mairie ! Finalement, sans mon fichu caractère, j’aurais peut-être pu obtenir beaucoup de tous ces notables. Je ne comprenais pas pourquoi je m’entendais mieux avec les princes qu’avec les notables !

*

**

J’en eus bientôt une preuve supplémentaire, grâce au général Flemming :

En effet le général Flemming, qui commandait tous les militaires de Leipzig, fêtait chaque année son anniversaire, le 25 Août. Comme d’habitude, en cette année 1731, il organisa une fête durant laquelle je dirigeai une musique. Picander, qui s’était débrouillé pour devenir un des protégés du général, avait écrit les paroles : cela commençait par « Allons battez-vous, vous les sons qui réveillent ! »

Le général fut enchanté de ce titre : trompettes et tambours étaient au rendez-vous et il nous appela pour nous féliciter, Picander et moi :

– Bravo, vous deux, vous avez fait du bon travail. Voilà ce que j’appelle de la musique, voilà de quoi donner vigueur à tous mes soldats ! Ça, c’est de la vraie musique allemande et non pas ces fadaises qui nous viennent d’Italie !

– O Général !

– À propos Bach, vous savez que tout le monde vous attend à Dresde ?

– Ah bon ?

– Allons, Bach, allons ne faites pas l’innocent. Vous avez beaucoup d’amis là-bas parmi les musiciens et même parmi les gens haut placés, tenez, mon frère par exemple… Mais… nous en reparlerons tout à l’heure. Pour le moment, discutons mangeons et… buvons, bien sûr. Mais, dites-moi, qui sont ces jeunes gens qui jouaient tout à l’heure dans votre musique et nous regardent maintenant de loin ?

– Ce sont mes fils, mon général !

– Mais qu’ils viennent donc. Tiens, je vais vous donner des nouvelles de la cour de notre Souverain à Dresde. Eh bien voilà : vous savez que Hasse, le fameux compositeur, est enfin arrivé et qu’il va donner un nouvel opéra. Vous vous rendez compte ? Il a été nommé Maître de Chapelle par le Roi depuis plus d’un an et il se promenait je ne sais où, à Vienne ou à Venise. Ah ces Italiens !

– Mais il est allemand, mon général.

– Comment, c’est un Saxon ?

– Non, il est du Nord. Je le sais par hasard : son grand père était organiste à Lübeck et j’ai joué sur son orgue, celui de l’église de Sainte Marie.

– Bach, vous m’étonnerez toujours. Toujours à l’affût de tout, au courant de tout… Quelle mémoire… Donc cet Allemand si je comprends bien est un grand compositeur Italien…

– C’est un peu cela…

Et il éclata de son gros rire sympathique.

– Ah, vous les artistes ! Et en plus il s’est fait catholique et vient d’épouser cette chanteuse italienne, la… Fausta Bourbon !

– Faustina Bordoni, mon général. Vous l’avez vue ?

C’était Guillaume qui avait parlé…

– Mais bien sûr, mon garçon ! Je lui ai même parlé pour la féliciter de sa nomination comme chanteuse de la Cour. Elle n’est pas indifférente au roi, paraît-il… Entre nous, elle n’est pas très belle !

– Ah bon, je croyais… Mais sa voix, mon général, sa voix ?

– Tu sais, mon garçon, à part les voix vigoureuses que j’exige de mes soldats quand ils donnent des ordres, je ne m’y connais pas beaucoup en voix. Il faudrait que tu l’entendes toi-même…

– Guillaume fixait le général avec des braises dans les yeux. Flemming le regarda, lui sourit et me dit :

– Bach, je voulais vous faire une proposition. Vous êtes attendu pour la grande première de cet opéra… Clio…

– Cléofide, mon général.

– Je vous propose de faire le voyage avec ma suite. Emmenez donc ce jeune homme. Au fait quel est son nom ?

– Guillaume, mon général !

– Guillaume, mon ami, je vais te mettre à l'épreuve : j’ai inventé une petite énigme qui permet de deviner mon âge. Si tu réponds correctement, je t’emmène à Dresde ! La voici : la différence des chiffres de mon âge est nulle, leur somme est le nombre d’apôtres. Alors jeune homme ?

Guillaume me regarda : d’un simple signe de tête, nous avions compris que nous avions tous deux la solution et que c’était à lui de parler.

– 66, mon général

– Bravo, jeune homme, eh bien, vous viendrez tous les deux avec moi à Dresde, vous ferez partie de ma suite !

Le surlendemain, nous fêtions « l’élection » du « nouveau » maire : cela consistait à choisir chaque année entre trois bourgmestres celui qui exercerait chacun à son tour la charge de maire. Cette année là c’était le tour de monsieur Lange, la cinquième fois depuis que j’étais à Leipzig. J’eus l’idée de placer au début de la musique qui fêtait cet événement un arrangement pour orchestre et orgue d’une pièce que j’avais écrite à l’origine pour… un violon seul.

Guillaume tint l'orgue et fit preuve d’un enthousiasme auquel l’annonce de son prochain voyage n’était sûrement pas étranger !

Quelque jours plus tard nous étions à Dresde. La ville avait encore une fois changé de visage : l’immense église Notre Dame était toujours en construction, les travaux avaient été interrompus faute d’argent, disait-on. Mais le palais où allait se jouer l’opéra, appelé Zwinger (la Cage), était presque terminé. De toutes façons cela ne se voyait pas beaucoup tant les décors mis en place à l’occasion de cette fêtes étaient imposants. On racontait que le fils du roi avait beaucoup insisté pour donner à ce premier grand opéra italien de Hasse joué à Dresde un faste jamais vu. Il avait voulu quelque chose de plus grandiose encore que pour son mariage dont pourtant le souvenir restait présent dans toutes les mémoires. Le fils du roi avait d’ailleurs eu droit à une avant première en compagnie de son père et de membres de la cour un mois avant la « vraie » première. Depuis ses voyages à Venise et à Vienne, ce prince était devenu fou d’opéras.

J’étais enchanté d’être avec mon fils. Il était surpris de rencontrer dans cette ville princière des amis musiciens qu'il connaissait car ils étaient venus à Leipzig et avaient passé chez nous de merveilleuses soirées de musique. Je constatai avec plaisir que, dès qu’il jouait, Guillaume était déjà reconnu comme un musicien accompli. Mes amis qui étaient des musiciens célèbres n'hésitaient pas à lui proposer de se joindre à eux.

La cour du palais de Zwinger est fermée. Sur deux côtés, l’architecte a conçu deux bâtiments en demi-cercle qui se font face. C'est un lieu idéal pour les défilés, les parades, les spectacles. C'est aussi un lieu où les gens aiment à se montrer. Nous étions un peu surpris de voir que les hommes et les femmes portaient tous des vêtements de la même couleur et de la même forme : rouge et or pour les hommes, bleu et or pour leurs épouses. On nous apprit que tel était le désir du Roi.

Guillaume et moi nous regardions sans rien dire, ce qui ne nous empêchait pas de nous comprendre parfaitement en désignant des yeux tel ou tel personnage que nous trouvions parfaitement ridicule.

Tout à coup Guillaume me dit :

– Père, tu connais le Professeur Christ ?

– Mais bien sûr, mon fils, il est l'ami de Jean-Matthias.

– Eh bien, à l'université, il nous fait des cours sur la beauté des sculptures antiques. Quand je lui ai annoncé que j'allais à Dresde, il a sursauté et m'a dit : « Surtout, allez voir la collection d'antiques : c'est une merveille et vous comprendrez pourquoi il faut apprécier les œuvres des anciens ». Si nous allions la voir, père ?

– Alors toi aussi, tu cèdes à cette mode ? À présent tout le monde parle de grecs et de romains. Je t'assure que quand j'étais enfant…

– Oui, je sais, dans ton enfance, c'était différent…

– C'est un peu comme le café, tiens… Tout le monde en parle et en consomme, même ta grande sœur. Regarde Jean-Matthias, il ne peut pas dire une phrase sans parler des merveilles de l'antiquité.

– Mais papa, c'est son métier !

– Oui, je sais, mais de là à les prendre comme exemple pour tout ! Tiens, en musique qu'ont-ils apporté, tes romains ?

– …rien, je n'y avais pas pensé. Mais le système d'éducation conçu par ton ami Jean Matthias s’inspire directement d'eux…

– Ou de ce qu'on leur fait dire. Crois-tu qu'il faut vraiment s'inspirer des romains pour être un bon éducateur ? Je ne crois pas être un trop mauvais professeur…

– Sauf quand tu jettes ta perruque à la tête des élèves…

– Je ne te parle pas de ceux qui sont cancres parmi les cancres. Ceux-là je ne les ai jamais supportés et je ne les supporterai jamais.

– Mais les Anciens nous parlent de la tolérance, de joie d'apprendre…

– Moi, c’est ce que j’ai toujours fait. En somme j’ai toujours fait comme les Anciens… sans le savoir. Mais vois-tu, mon fils, je crois qu'en musique, quand on n'a pas un minimum de dons, il vaut mieux faire autre chose.

– Finalement tu n'es pas encore convaincu de la méthode de Monsieur Gesner.

Je préférai changer de conversation car, je ne sais pourquoi, le sujet m'irritait quelque peu.

– Tiens, Guillaume, nous sommes arrivés : voici ta fameuse collection.

Je rentrai pour voir, je regardai les statues et en sortant je dis à Guillaume :

– Si ces statues chantaient, quelle serait leur musique ?

Mais déjà on voyait des hommes et des femmes, habillés maintenant de magnifiques et somptueuses tenues, se diriger vers la salle de spectacle. Ils étaient venus de partout, de Saxe, de Vienne, de Venise même pour certains.

Le théâtre, construit je crois un peu avant mon arrivée à Leipzig, était accolé à un de ces bâtiments en demi-cercle dont j’ai parlé, mais à l’extérieur de la cour du Palais Zwinger. C’était la première fois que Guillaume entrait dans ce théâtre. Il fut impressionné. Le parterre était immense et les trois balcons étaient décorés de motifs évoquant des sculptures. Là-haut, tout en haut, près du plafond, le troisième balcon, avec ses balustrades était particulièrement imposant. Je ne sais pas pourquoi, cela me rappela la chapelle de Weimar.

– Tu vois l'arrondi de ce plafond, Guillaume ? Eh bien je suis sur qu’on entend bien de partout dans ce théâtre.

– Mais papa, comment peux-tu savoir …

– Je ne sais pas… l'expérience sans doute…

Les musiciens vinrent s'installer. Je pouvais bien les voir, car ils étaient assis au même niveau que les spectateurs, au pied de la scène. Ils n'étaient pas moins de 40, autant que pour mes grandes Passions. Tous mes amis étaient là, bien sûr. Puis Hasse parut, salua et s'avança vers ses musiciens, il leva les mains et son opéra Cleofide commença.

Les décors étaient grandioses. Au début, on découvrait un champ de bataille avec pêle-mêle des tentes, des chariots, des armes, des soldats… Dès les premières mesures la musique me séduisit par sa facilité et son charme, qualités pour lesquelles j'appréciais Hasse. Nos talents étaient en quelque sorte parfaitement complémentaires : lui cherchait à exprimer la séduction de l'esprit et la légèreté, et moi la délectation de l'âme et la profondeur. Nous étions faits pour nous entendre. Nous avions un point commun : plutôt que d'écrire des livres sur ces deux façons de faire de la musique, nous écrivions « de » la musique et non « sur » la musique. D’ailleurs, pour donner mon opinion sur la différence entre musique légère et musique profonde, j'avais composé, une « musique expliquant la musique » qui racontait l'histoire de Phoebus et Pan, sur un texte conçu avec Picander. Mais nous en reparlerons, car je tiens à m’expliquer là-dessus.

Je fus tout à coup tiré de mes pensées par une voix de soprano comme je n'en avais jamais entendu : une pureté, une souplesse, une qualité telle que j'en restai comme étourdi. Ainsi la réputation de la légendaire Faustina, était loin d'être usurpée. Je regardai Guillaume qui paraissait subjugué.

Les costumes des acteurs étaient à la mode de notre siècle pour les femmes avec des robes si larges qu’on se demandait comment les chanteuses faisaient pour se déplacer sur la scène. Quant aux hommes, ils étaient déguisées en Romains ou en Grecs et portaient des chapeaux et des casques ornés de gigantesques plumes.

L'opéra, après les champs de bataille, nous emportait vers des jardins merveilleux aux perspectives infinies, des appartements royaux aux tentures immenses, des temples magnifiques soutenus par des colonnes imposantes, autant de lieux dans lesquels des chansonnettes et des récits nous racontaient en musique les amours, la grandeur et la générosité d'Alexandre le Grand.

La représentation dura fort longtemps car entre chaque acte, il y avait bal et l’on dansait : cela me rappelait des souvenirs du temps où, tout jeune, j’étais à Celle. J’eus l’occasion de montrer à Guillaume ce qui me restait de mes talents de danseur, car la femme d’un ami musicien m’encouragea à danser. Guillaume, surpris et charmé, ne voulut pas être en reste et se mit aussi dans le rang des danseurs : il trouva une charmante cavalière.

À la fin de l'opéra, Guillaume me dit :

– Papa, on dirait que cette langue, l'Italien est faite pour être chantée. C'est merveilleux !

- Tu as raison, mais je préfère l'allemand : les syllabes sonnent mieux. En Italien, on n'entend pas les fin de mots : pas de t, de tz, de ch, de st, de k, comme dans notre langue.

– Mais… tu as entendu cet air qu'elle chante qui commence par « Son qual misere ! » : quelle maîtrise !

– Oui, c'était joli mais un peu de la virtuosité pure ! Moi, j'ai préféré au troisième acte la chanson « Perder l'amore bene ». Les dix premières mesures…

Tout en marchant vers les musiciens, nous faisions ainsi une sorte de jeu à qui se souviendrait mieux de tel ou tel passage. La mémoire musicale de Guillaume était bonne et juste, mais moi j'avais en plus l'expérience et le travail…

– Papa, pourquoi ne pas faire une œuvre sur un texte italien ?

– On pourrait essayer. Mais fais-le, toi ! Écoute, j'ai une idée. Depuis son arrivée à Leipzig, je voudrais faire une œuvre en hommage à Gesner : je pourrai t'aider si tu veux. Et on pourrait la faire en Italien !

Nous étions arrivés. Nous avons félicité nos amis musiciens. Je fis part à la Faustina de mon admiration, elle me répondit très gentiment qu'elle avait eu en mains certaines de mes œuvres et qu'elle serait heureuse de les chanter. Je l'invitai, elle et son mari, à venir passer nous voir à Leipzig, ce qu'ils firent quelques mois plus tard.

Tout à coup, j'entendis derrière moi une voix. C'était le fils de notre Prince et Roi Auguste le Fort. Il était, comme toujours, suivi de sa femme Marie-Amélie

– Monsieur Bach, bonjour, je suis bien aise de vous voir ! Alors il parait que vous allez donner un concert d'orgue demain à Sainte Sophie ?

– Oui, Prince….me permettez-vous de vous présenter mon fils qui est excellent musicien…

– Monsieur Bach, j'apprécie votre style. Savez-vous que si vous vous décidiez à faire des opéras, vous pourriez prétendre à de hautes fonctions ici à Dresde. Venez donc après votre concert nous jouer quelques pièces.

– Prince, vous savez qu'à Leipzig, je suis injustement…

Mais le prince était déjà parti…

– Papa, tu es incorrigible !

– Mais mon fils, je n'aime pas l'injustice et j'irai toujours réclamer la justice de ce monde, aux grands de ce monde !

J'obtins un grand succès lors de mon concert du lendemain en l’église Sainte Sophie. Avec Guillaume nous l’avions surnommée en plaisantant « l’église aux clochers pointus ». Lors de ce concert je vis bon nombre de ces gens qui la veille écoutaient un opéra de chansonnettes prendre plaisir aussi à écouter ma musique. Toutes les gazettes parlèrent de moi. L'une d'elle publia même un poème sur moi.

J'étais heureux de cette visite. À Dresde, mes talents étaient toujours reconnus. Mon fils commençait à avoir sa place parmi les bons musiciens. Ainsi, une fois de plus, preuve était faite que je me sentais plus à l'aise avec les grands princes qu'avec les notables des villes.

*

**

À notre retour, à Leipzig, la Foire de la Saint Michel battait son plein : cette année-là Auguste le Fort, n’était pas venu. J’avais appris à Dresde que les notables de Leipzig voulaient lui faire payer son séjour !

Guillaume me dit :

– Papa, si nous allions faire un tour à la foire avant de rentrer à la maison, rien que nous deux ?

Je me laissai tenter. J’attendais avec impatience la fin des travaux et je n’aimais pas trop notre logis provisoire.

Je ne sais pourquoi, cette Foire de la Saint Michel, au début de l’automne, était celle des trois foires de l’année que je préférais. Comme d’habitude les baraques des marchands étaient dressées le long des rues et dans les cours des maisons des riches bourgeois de la Ville, là même où les jeunes élèves de l’École allaient chanter pour ramasser quelques piécettes. J’avais fait de même autrefois à Eisenach mais les maisons n'étaient pas aussi fastueuses !…

Ces baraques de marchands regorgeaient d’étoffes, de peaux, de fourrures, d’épices, de nos porcelaines de Meissen, et bien sûr de nombreux banquiers-changeurs de monnaies avec leurs balances ! Quelle différence avec l’ambiance de Dresde ! Quoi de commun entre les costumes des marchands de tous les pays, des Polonais, des Russes, des Italiens, des Français, des Anglais, des Grecs, et les habits des courtisans de Dresde ? Quoi de commun entre les opéras de Hasse et les acrobates de corde, les montreurs d’ours, de tigres ou de lions et même de rhinoceros, les jeux nautiques vénitiens organisés par Abel, le célèbre marchand ? Sans compter l’improbable troupe de théâtre de la française Neuber, qui était là, à chaque foire, depuis des années : Gottshed l'appréciait beaucoup et moi je la connaissais bien.

Pendant notre promenade, des mendiants vinrent nous demander la charité. La ville leur distribuait des secours mais ils étaient de plus en plus nombreus à venir des villages alentour. On ne savait plus que faire de ces bons à rien. Je pensai à la première musique que j'avais composée en arrivant à Leipzig : le texte était celui du Psaume 22: "Les miséreux doivent manger et ceux qui cherchent Dieu lui rendront gloire. Et leur cœur vivra dans l'éternité".

Je fus tiré de mes pensées par les chants d’un chœur d’enfants. Nous nous sommes approchés, et j’eus la surprise d’apercevoir mon fils Bernard qui chantait là avec les autres enfants, dans la cour d'une riche maison. Furieux, je m’avançais, tout en disant à Guillaume :

– Mais je lui ai déjà dit que ces chœurs sont réservés aux enfants pauvres et que je ne voulais pas qu’il y aille.

– Papa, je t’en prie, ne fais pas d’esclandre. Pense à ce que les gens diront après. Le directeur de la Musique qui corrige son fils en public ! Et puis tu lui a déjà permis une fois.

Il avait raison. Ma colère rentra mais Bernard ne perdait rien pour attendre.

Quand je franchis la porte de notre logement provisoire avec Guillaume, j'entendis jouer du clavicorde : je reconnus immédiatement le jeu remarquable, appliqué et plein de sensibilité de mon fils Emmanuel : Emmanuel le Sérieux, Emmanuel le Consciencieux. Il me parlait souvent de la façon de jouer et pensait déjà à cette époque rédiger un livre sur la question ! Quelques jours plus tard, je l'inscrivis à l'Université.

Mon fils Bernard rentra tard, et me donna des explications peu claires avant de m'avouer finalement qu’il devait de l’argent. J’étais consterné et inquiet : à 16 ans, le comportement de mon cher petit Pitre m’inquiétait. Il avait pourtant des dons de musicien exceptionnels.

Quelques jours plus tard, j'appris que mon ami et voisin d'en face Georges Henri Bose venait de tomber gravement malade. Je me précipitai chez lui. Il me supplia de passer de temps à autre pour lui jouer quelque chose, ce que je fis chaque jour. Je le quittai plein de tristesse : la mort est un repos éternel mais pourquoi faut-il tant de souffrances avant de l’atteindre…

Moins d'un mois après, comme j'étais à l'école dans mon cabinet de travail, malgré les travaux, je vis arriver Ernest Henri, l'aîné des fils Bose. Il n'eût pas besoin de parler, je le suivis. Anne, ma femme, et Catherine, ma fille aînée, étaient déjà là. Georges Henri, mon ami, mourut entouré de ses 9 enfants vivants et de sa famille. Je chantai avec eux des chorals que nous avions si souvent chanté avec lui. Georges Henri n'avait pas 50 ans. Son fils aîné en avait 24. Je leur dis à tous que notre maison était désormais aussi la leur et qu'ils pouvaient y venir à tout instant. Je pensai malgré moi que si Dieu me rappelait à lui maintenant, ma famille, elle, n'aurait plus de quoi vivre. Je ne suis pas marchand…

*

* *

Depuis mon retour de Dresde, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de parler un peu longuement avec Jean-Matthias :